Thème du tiers inclus: Modulation chromatique, Dé-représentation, Sensation, Rythme.

Antagonismes en interaction: Forme ~ Représentation; Extension ~ Contraction de teintes rapprochées dans l’ordre du spectre, Couleur ~ Couleur, Lumière ~ Lumière, Lumière ~ Ombre.

En prélude à la compréhension de cette lettre de Cézanne à Klein, nous reproduirons des extraits de:

« Francis Bacon, logique de la sensation » de Gilles Deleuze.

« Phénoménologie de la perception » et « L’oeil et l’esprit » de Merleau-Ponty.

« Oeuvres philosophiques » de Henry Maldiney.

*

Cézanne disait d’un portrait : » Si je peins tous les petits bleus et tous les petits marrons, je le fais regarder comme il regarde… Au diable s’ils se doutent comment, en mariant un vert nuancé à un rouge, on attriste une bouche ou on fait sourire une joue » (J. Gasquet, Cézanne.)

*****

SOMMAIRE

Extraits ( Deleuze, Merleau-Ponty, Maldiney)

1.a. Gilles Deleuze

1.b. Maurice Merleau-Ponty

1.c. Henri Maldiney

Lettre de Paul Cézanne à Félix Klein

*****

Extraits ( Deleuze, Merleau-Ponty, Maldiney)

1.a. Gilles Deleuze:

On n’écoute pas assez ce que disent les peintres*. Ils disent que le peintre est déjà dans la toile. Là il rencontre toutes les données figuratives et probabilitaires qui occupent et pré-occupent la toile. Travail préparatoire, invisible, silencieux, esquisses qui précèdent. L’acte de peindre surgit tel un après coup mais suppose qu’il y ait préalablement des données qui seront démarquées, balayées, chiffonnées, recouvertes… C’est ce que Bacon nomme un Diagramme, c’est comme une catastrophe survenue sur la toile, dans les données figuratives et probabilitaires, comme le surgissement d’un autre monde. Ces marques, ces traits, sont irrationnels, involontaires, accidentels, libres, au hasard, ni significatifs, ni signifiants, non représentatifs, sensations confuses qu’on apporte en naissant disait Cézanne. C’est là que le peintre opère, comme si la main prenait alors une indépendance. Le diagramme suggère, il introduit des possibilités de fait.* Le diagramme disait Bacon, est bien un chaos, une catastrophe, mais aussi un germe d’ordre ou de rythme. C’est un violent chaos par rapport aux données figuratives, mais c’est un germe de rythme par rapport au nouvel ordre de la peinture: il « ouvre des domaines sensibles »

Il y aurait donc un usage tempéré du diagramme, une sorte de voie moyenne où le diagramme n’est pas réduit à l’état de code, et ne gagne pourtant pas tout le tableau… Peu de peintres ont fait aussi intensément que Cézanne, l’expérience du chaos et de la catastrophe, mais en luttant pour la limiter, la contrôler. Le chaos et la catastrophe, c’est l’écroulement de toutes les données figuratives, une lutte contre le cliché. C’est du chaos que sortent la « têtue géométrie », les « lignes géologiques », et cette géométrie ou géologie doit elle-même à son tour passer par la catastrophe, pour que montent les couleurs, pour que la terre monte vers le soleil. C’est donc un diagramme temporel, avec deux moments: la géométrie y est « charpente » et la couleur « sensation ». Le diagramme, c’est exactement ce que Cézanne appelle le motif. C’est leur entrelacement. Mais même colorante, la sensation est éphémère et confuse, elle manque de dureté et de clarté, et la charpente suffit encore moins: elle est abstraite.

Il y aurait donc un usage tempéré du diagramme, une sorte de voie moyenne où le diagramme n’est pas réduit à l’état de code, et ne gagne pourtant pas tout le tableau… Peu de peintres ont fait aussi intensément que Cézanne, l’expérience du chaos et de la catastrophe, mais en luttant pour la limiter, la contrôler. Le chaos et la catastrophe, c’est l’écroulement de toutes les données figuratives, une lutte contre le cliché. C’est du chaos que sortent la « têtue géométrie », les « lignes géologiques », et cette géométrie ou géologie doit elle-même à son tour passer par la catastrophe, pour que montent les couleurs, pour que la terre monte vers le soleil. C’est donc un diagramme temporel, avec deux moments: la géométrie y est « charpente » et la couleur « sensation ». Le diagramme, c’est exactement ce que Cézanne appelle le motif. C’est leur entrelacement. Mais même colorante, la sensation est éphémère et confuse, elle manque de dureté et de clarté, et la charpente suffit encore moins: elle est abstraite.

La modulation de la couleur est peut-être l’opération principale chez Cézanne, En substituant aux rapports de valeur une juxtaposition de teintes rapprochées dans l’ordre du spectre, elle va définir un double mouvement, d’extension et de contraction. Extension dans laquelle les plans, et d’abord l’horizontal et le vertical, se connectent et même fusionnent en profondeur; et en même temps contraction par laquelle tout est ramené sur le corps, sur la masse, en fonction d’un point de déséquilibre ou de chute. C’est dans un tel système que, à la fois, la géométrie devient sensible, et les sensations, claires et durables: on a « réalisé » la SENSATION disait Cézanne.

La modulation de la couleur est peut-être l’opération principale chez Cézanne, En substituant aux rapports de valeur une juxtaposition de teintes rapprochées dans l’ordre du spectre, elle va définir un double mouvement, d’extension et de contraction. Extension dans laquelle les plans, et d’abord l’horizontal et le vertical, se connectent et même fusionnent en profondeur; et en même temps contraction par laquelle tout est ramené sur le corps, sur la masse, en fonction d’un point de déséquilibre ou de chute. C’est dans un tel système que, à la fois, la géométrie devient sensible, et les sensations, claires et durables: on a « réalisé » la SENSATION disait Cézanne.

* Deleuze, Francis Bacon, Logique de la sensation, Ed. L’ordre Philosophique, Seuil

1.b. Maurice Merleau-Ponty :

Nous ne retirons la synthèse au corps objectif que pour la donner au corps phénoménal, c’est à dire au corps en tant qu’il projette autour de lui un certain milieu en tant que ses parties se connaissent dynamiquement l’une de l’autre et que ses récepteurs se disposent de manière à rendre possible par leur synergie la perception de l’objet.

Nous ne retirons la synthèse au corps objectif que pour la donner au corps phénoménal, c’est à dire au corps en tant qu’il projette autour de lui un certain milieu en tant que ses parties se connaissent dynamiquement l’une de l’autre et que ses récepteurs se disposent de manière à rendre possible par leur synergie la perception de l’objet.

… L’ ipséité* n’est, bien entendu, jamais atteinte: chaque aspect de la chose qui tombe sous notre perception n’est encore qu’une invitation à percevoir au delà et qu’un arrêt momentané dans le processus perceptif. Si la chose était atteinte, elle serait désormais étalée devant nous et sans mystère. Elle cesserait d’exister comme chose au moment même où nous croirions la posséder. Ce qui fait la « réalité de la chose est donc justement ce qui la dérobe à notre possession. L’aséité de la chose, sa présence irrécusable et l’absence perpétuelle dans laquelle elle se retranche sont deux aspects inséparables de la transcendance.

La perception ne se situe pas au niveau de l’être pur, mais le sens qui transparait à l’intersection de mes expériences et de celles d’autrui, par l’engrenage des unes sur les autres, donc inséparable de la subjectivité et de l’intersubjectivité qui font leur unité par la reprise de mes expériences passées dans mes expériences présentes, de l’expérience d’autrui dans la mienne.**

* Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Ed. Gallimard, p.269-270

** Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Ed. Gallimard, Avant propos XV

Quatre* siècles après les « solutions » de la Renaissance et trois siècles après Descartes, la profondeur est toujours neuve, et elle exige qu’on la cherche, non pas « une fois dans sa vie », mais toute une vie. Il ne peut s’agir de l’intervalle sans mystère que je verrais d’un avion entre ces arbres proches et lointains. Ni non plus de l’escamotage des choses l’une par l’autre que me représente vivement un dessin perspectif: ces deux vues sont très explicites, et ne posent aucune question.

Ce qui fait énigme, c’est leur lien, c’est ce qui est entre elles – c’est que je vois les choses chacune à sa place et précisément parce qu’elles s’éclipsent l’une l’autre -, c’est qu’elle soient rivales devant mon regard précisément parce qu’elles sont chacune en son lieu.

C’est leur extériorité connue dans leur enveloppement et leur dépendance mutuelle dans leur autonomie

De la profondeur ainsi comprise, on ne peut plus dire qu’elle est une troisième dimension. D’abord, si elle en était une, ce serait plutôt la première. Il n’y a pas de formes, de plans définis que l’on énonce à quelle distance de moi se trouvent leurs différentes parties. Mais une dimension première qui contient les autres n’est pas une dimension, du moins au sens ordinaire d’un certain rapport selon lequel on mesure.

De la profondeur ainsi comprise, on ne peut plus dire qu’elle est une troisième dimension. D’abord, si elle en était une, ce serait plutôt la première. Il n’y a pas de formes, de plans définis que l’on énonce à quelle distance de moi se trouvent leurs différentes parties. Mais une dimension première qui contient les autres n’est pas une dimension, du moins au sens ordinaire d’un certain rapport selon lequel on mesure.

La profondeur ainsi comprise est plutôt l’expérience de la réversibilité des dimensions, d’une « localité » globale où tout est à la fois, dont hauteur, largeur et distance sont abstraites, d’une « voluminosité » qu’on exprime d’un mot en disant qu’une chose est là.

Quand Cézanne cherche la profondeur, c’est cette déflagration de l’Être qu’il cherche, et elle est dans tous les modes de l’espace, dans la forme aussi bien. Cézanne sait déjà ce que le cubisme redira: que la forme externe, l’enveloppe, est seconde, dérivée, qu’elle n’est pas ce qui fait qu’une chose prend forme, qu’il faut briser cette coquille d’espace, rompre le compotier – et peindre, à la place, quoi ? Des cubes, des sphères, des cônes, comme il l’a dit une fois. ( dans le texte ci-dessous)

Des formes pures qui ont la solidité de ce qui peut être défini par une loi de construction interne, et qui, toutes ensemble, traces ou coupes de la chose, la laissent apparaître entre elles comme un visage entre les roseaux ? Ce serait mettre la solidité de l’Être d’un côté et sa variété de l’autre. Cézanne a déjà fait une expérience de ce genre dans sa période moyenne. Il a été droit au solide, à l’espace et constaté que dans cet espace, boîte ou contenant trop large pour elles, les choses se mettent à bouger couleur contre couleur, à moduler dans l’instabilité**. C’est donc ensemble qu’il faut chercher l’espace et le contenu. Le problème se généralise, ce n’est plus seulement celui de la distance et de la ligne et de la forme, c’est aussi celui de la couleur. Elle est « l’endroit où notre cerveau et l’univers se rejoignent ». C’est à son profit qu’il faut faire craquer la forme spectacle. ll ne s’agit donc pas des couleurs, » simulacre des couleurs de la nature », il s’agit de la « dimension » de couleurs, celle qui crée d’elle-même à elle-même des identités, des différences, une texture, une matérialité, un quelque chose…

Des formes pures qui ont la solidité de ce qui peut être défini par une loi de construction interne, et qui, toutes ensemble, traces ou coupes de la chose, la laissent apparaître entre elles comme un visage entre les roseaux ? Ce serait mettre la solidité de l’Être d’un côté et sa variété de l’autre. Cézanne a déjà fait une expérience de ce genre dans sa période moyenne. Il a été droit au solide, à l’espace et constaté que dans cet espace, boîte ou contenant trop large pour elles, les choses se mettent à bouger couleur contre couleur, à moduler dans l’instabilité**. C’est donc ensemble qu’il faut chercher l’espace et le contenu. Le problème se généralise, ce n’est plus seulement celui de la distance et de la ligne et de la forme, c’est aussi celui de la couleur. Elle est « l’endroit où notre cerveau et l’univers se rejoignent ». C’est à son profit qu’il faut faire craquer la forme spectacle. ll ne s’agit donc pas des couleurs, » simulacre des couleurs de la nature », il s’agit de la « dimension » de couleurs, celle qui crée d’elle-même à elle-même des identités, des différences, une texture, une matérialité, un quelque chose…

… Le monde n’est plus par lui par représentation: c’est plutôt le peintre qui naît dans les choses comme par concentration et venue à soi du visible, et le tableau finalement se rapporte à quoi que ce soit parmi les choses empiriques qu’à condition d’être d’abord « auto-figuratif »; il n’est spectacle de quelque chose, qu’étant « spectateur de rien », en crevant la peau des choses pour montrer comment les choses se font choses et le monde monde.

* Merleau Ponty, L’oeil et l’esprit, Folio essais p. 64- 66

** F.Novotny, Cézanne und das Ende der wissenschaftlichen Perspektive, Vienne, 1938

I.c. Henri Maldiney:

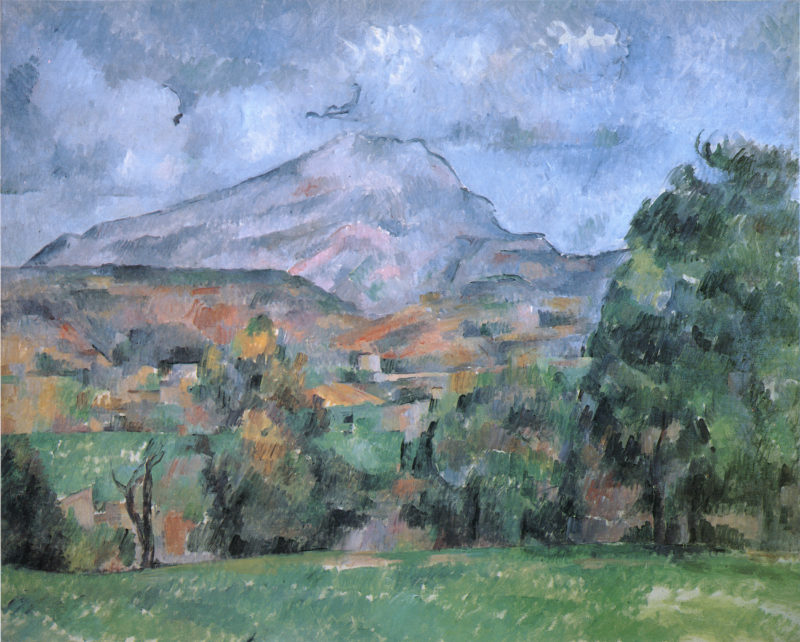

Henri de Maldiney: Sainte Victoire Cézanne 1990

Essayons de la voir en commençant par le plus simple : la montagne n’est pas située dans le paysage, elle est le paysage. Un paysage n’est pas un site. Il est au contraire in-situable. Il n’est localisable dans aucun système de référence. Il n’a lieu qu’en lui-même. L’espace de Cézanne n’est pas une composition face à nous mais un champ de tensions dans lequel le regard se perd. Ne nous y trompons pas, l’expérience pure du paysage est rare. Dans le paysage nous sommes … n’importe où, c’est à dire nulle part, en nulle partie du monde, sans coordonnées ni repères. Nous sommes ici sous un horizon qui nous enveloppe. Notre ici est absolu, exclusif de tout autre, passé ou à venir : un ici en abîme sous l’horizon qui s’ouvre à partir d’ici. Dans l’espace du paysage nous sommes perdus, perdus ici dans l’ensemble du monde.

Essayons de la voir en commençant par le plus simple : la montagne n’est pas située dans le paysage, elle est le paysage. Un paysage n’est pas un site. Il est au contraire in-situable. Il n’est localisable dans aucun système de référence. Il n’a lieu qu’en lui-même. L’espace de Cézanne n’est pas une composition face à nous mais un champ de tensions dans lequel le regard se perd. Ne nous y trompons pas, l’expérience pure du paysage est rare. Dans le paysage nous sommes … n’importe où, c’est à dire nulle part, en nulle partie du monde, sans coordonnées ni repères. Nous sommes ici sous un horizon qui nous enveloppe. Notre ici est absolu, exclusif de tout autre, passé ou à venir : un ici en abîme sous l’horizon qui s’ouvre à partir d’ici. Dans l’espace du paysage nous sommes perdus, perdus ici dans l’ensemble du monde.

« Je viens devant mon motif, je m’y perds, … Nous sommes un chaos irisé » dit Cézanne.

C’est en ce sens du « sentir » qu’il faut entendre la formule de Cézanne dans une lettre à E. Bernard citée par Maldiney: « Je continue à chercher l’expression de ces sensations confuses que nous apportons en «naissant» ».

C’est en ce sens aussi que Maldiney analyse l’espace du » paysage » : il y a un « paysage-spectacle » qui est un espace scénique, un espace de représentation, un « site » ou un espace de « géographie pittoresque » et il y a un « paysage-milieu » : un espace de contact et de rencontre, qui « nous enveloppe et nous traverse » qui est révélation du « il y a » .

Si « l’espace est partout », le rythme est partout. Maldiney, perçoit la « musicalité » de la peinture de Cézanne par la médiation du rythme.

***

Cézanne réunit dans le même espace pictural deux organisations différentes du sensible, une organisation figurative et une organisation plastique.

La première structure est soutenue par la figure du pin qui assume une fonction topologique dans la mesure où il fait un second cadre qui souligne les bords gauche et supérieur du tableau et dirige le regard vers ce champ rétréci. Cézanne utilise la figure de l’arbre pour initier un dialogue avec la cime des montagnes. Les branches du pin font une rime plastique avec les courbes du paysage et remplissent totalement la vaste plage du ciel bleu. Pour apprécier la fonction de cadre du pin et la pondération qu’il introduit dans la composition, il suffit de comparer cette représentation de la Sainte-Victoire avec d’autres où un décalage n’excédant pas quelques centimètres introduit une géométrie différente et d’autres tensions génératives.

La première structure est soutenue par la figure du pin qui assume une fonction topologique dans la mesure où il fait un second cadre qui souligne les bords gauche et supérieur du tableau et dirige le regard vers ce champ rétréci. Cézanne utilise la figure de l’arbre pour initier un dialogue avec la cime des montagnes. Les branches du pin font une rime plastique avec les courbes du paysage et remplissent totalement la vaste plage du ciel bleu. Pour apprécier la fonction de cadre du pin et la pondération qu’il introduit dans la composition, il suffit de comparer cette représentation de la Sainte-Victoire avec d’autres où un décalage n’excédant pas quelques centimètres introduit une géométrie différente et d’autres tensions génératives.

Lorsque le regard parvient à la petite branche intermédiaire, la ligne change de statut. Elle s’affranchit de sa fonction de contour qui, appartenant perceptivement à la figure, fait advenir la figure de l’arbre à l’existence par contraste avec le fond, et se transforme en lignes dé-modalisées. Se libérant de la figure, la ligne se libère de la foi perceptive et de la figuration et transforme le regard. Le regard perd alors l’unité structurale d’un système pour entrer dans le paysage fragmenté constitué de lignes et de taches.

Le premier sens du « phénomène » à partir du phénomène lui-même est le sens du mot grec phainesthai : « apparaitre ». L’apparaitre est surgissement sans préalable, sans en deçà : « L’apparaitre d’une chose ne peut résulter d’un avant. L’apparaitre du phainesthai n’a pas d’en deçà. Il apporte et emporte

C’est ainsi que la Montagne Sainte Victoire de Cézanne surgit. Il n’y a pas de où préalable à son apparaitre où l’on puisse dire qu’elle ait lieu. Elle apparait en elle-même dans l’Ouvert … Elle rend visible l’invisible dimension de la « réalité́ : le y du il y a « . C’est pourquoi l’apparaitre récuse toute temporalité́ chronologique, c’est-à-dire – et cela revient au même – toute antériorité et toute causalité́. C’est cela le « phénomène » : coextensif au « rien » de l’apparaitre, au surgissement d’aucune chose.

C’est ainsi que la Montagne Sainte Victoire de Cézanne surgit. Il n’y a pas de où préalable à son apparaitre où l’on puisse dire qu’elle ait lieu. Elle apparait en elle-même dans l’Ouvert … Elle rend visible l’invisible dimension de la « réalité́ : le y du il y a « . C’est pourquoi l’apparaitre récuse toute temporalité́ chronologique, c’est-à-dire – et cela revient au même – toute antériorité et toute causalité́. C’est cela le « phénomène » : coextensif au « rien » de l’apparaitre, au surgissement d’aucune chose.

C’est ce que Henri Maldiney affirme. L’œuvre instaure un rythme. La peinture de Cézanne ne loge pas des formes à l’intérieur d’un espace-réceptacle, elle génère un champ de forces et son espace propre. Les Sainte-Victoire des années 1880 nous engagent dans les courbes des branches de pins et des collines, les unes redoublent, accompagnent les autres (La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, vers 1887, (Londres Courtauld Institute Galleries; ou celle de la Phillips Collection de Washington, 1885-1887).

Celles des années 1900 sont maçonneries de touches vertes, bleues, jaunes, écarts de l’une à l’autre, événements de leurs rencontres, chocs, différences. Les blancs laissés par Cézanne participent de la ponctuation du tableau, la relèvent et la relancent. Les touches ainsi juxtaposées, rectangulaires ou non géométriques, épaisses ou proches du trait, horizontales, verticales ou obliques, instaurent un pan-rythme (La Montagne Sainte-Victoire vue des Lauves, 1902-1906, Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art ; ou celle du Musée de Bâle, 1904-1906).

Chacune de ces périodes de la peinture de Cézanne est l’avènement d’un rythme où s’absorbe le spectateur. « Un rythme n’est pas objectivable. Nul ne peut l’avoir devant soi. Nous ne pouvons qu’être impliqués en lui, engagés en lui et par lui dans l’ouverture. Ce à quoi il ouvre est un Ouvert qui, lui non plus, n’a pas de complémentaire. Sauf le Rien, auquel il lui faut justement faire retour pour être. Il est, comme l’événement, un existential qui n’est pas de l’ordre du projet, mais de la réceptivité et de l’attente. Le rythme n’est pas un jeu de formes données face au sujet percevant, il est de l’ordre d’un sentir plus originaire, qui précède la relation sujet-objet. Le rythme est de l’ordre d’un sentir qui précède l’acte perceptif. D’où la thèse de Maldiney : « L’art est la vérité du sensible parce que le rythme est la vérité de l’aisthésis ». Le rythme n’est pas un temps objectivé, ni spatialisé, il n’est pas une cadence, il est événement, il advient par et dans l’œuvre. Et cela s’applique en particulier à la peinture de Cézanne : « […] les véritables unités picturales, dans un tableau de Cézanne, ne sont pas des éléments, ce sont des événements – et ces événements sont des rencontres : rencontre de deux couleurs, de deux lumières, d’une lumière et d’une ombre. Passages «conscients» entre les touches de couleur comme le notait Bonnard.

Chacune de ces périodes de la peinture de Cézanne est l’avènement d’un rythme où s’absorbe le spectateur. « Un rythme n’est pas objectivable. Nul ne peut l’avoir devant soi. Nous ne pouvons qu’être impliqués en lui, engagés en lui et par lui dans l’ouverture. Ce à quoi il ouvre est un Ouvert qui, lui non plus, n’a pas de complémentaire. Sauf le Rien, auquel il lui faut justement faire retour pour être. Il est, comme l’événement, un existential qui n’est pas de l’ordre du projet, mais de la réceptivité et de l’attente. Le rythme n’est pas un jeu de formes données face au sujet percevant, il est de l’ordre d’un sentir plus originaire, qui précède la relation sujet-objet. Le rythme est de l’ordre d’un sentir qui précède l’acte perceptif. D’où la thèse de Maldiney : « L’art est la vérité du sensible parce que le rythme est la vérité de l’aisthésis ». Le rythme n’est pas un temps objectivé, ni spatialisé, il n’est pas une cadence, il est événement, il advient par et dans l’œuvre. Et cela s’applique en particulier à la peinture de Cézanne : « […] les véritables unités picturales, dans un tableau de Cézanne, ne sont pas des éléments, ce sont des événements – et ces événements sont des rencontres : rencontre de deux couleurs, de deux lumières, d’une lumière et d’une ombre. Passages «conscients» entre les touches de couleur comme le notait Bonnard.

Il faut entrer dans ce rythme, dans cette respiration, s’y impliquer.

Lettre de Paul Cézanne à Felix Klein *

* Mathématicien allemand connu pour ses études en géométrie non euclidienne

Aix-en-Provence, 17 avril 1906

Cher Monsieur Klein,

Nous ne nous connaissons pas: vous êtes mathématicien, je suis peintre. Rien en nous destinait à une rencontre, fût-elle épistolaire. Vous m’êtes pourtant par l’esprit l’une de personnes vivantes qui me sont les plus proches.

Mais que je vous explique. Un ami allemand, Mr Karl Ernst Osthaus à qui je décrivais ma méthode de peinture, notamment pour faire circuler l’air dans le tableau, m’a parlé des nouvelles réflexions en géométrie présentées par vous en 1872 pour la rentrée de la faculté de philosophie devant l’assemblée de professeurs de l’université d’Erlangen. M. Osthaus avait lu vos travaux dans l’édition qui en a été faite il y a une dizaine d’années. Voyant l’intérêt que je manifestais alors, il m’a fait parvenir un exemplaire de votre Programme d’Erlangen.

Madame Barbara Paul, une amie, a bien voulu me faire la traduction. Pour autant que j’ai compris quelque chose, je dois dire que j’ai aussitôt été frappé par les rapprochements nombreux que l’on peut faire entre votre démarche et la mienne. Je crois que, après que je vous aurai expliqué ma méthode de peinture, vous en serez aussi surpris que je l’ai été.

Le point de départ de ma méthode de peintre est l’idée que tout dans la nature se modèle selon la sphère, le cône et le cylindre. Pour pouvoir ensuite faire tout ce que l’on voudra, il faut s’apprendre à peindre sur ces figures simples, traiter la nature par elles, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles â l’horizon donnent l’étendue, soit une section de la nature. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. La profondeur résulte de la jonction de surfaces verticales et surfaces horizontales et c’est cela même la perspective.

Pablo Ruiz Picasso – La fábrica de Horta de Ebro [1909]

Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire, dans nos vibrations de lumière représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés pour faire sentir l’air. Ce qui compte, et ce ne sont pas ces abstractions que sont le cercle, le triangle et le parallélogramme, ce qui compte, ce sont les volumes. Au fond, toute la peinture est là, céder à l’air, ou lui résister. Lui céder, c’est nier les localités; lui résister, c’est donner aux localités leur force, leur variété. Titien et tous les Vénitiens ont traité par les localités ; c’est ce que font nous les vrais coloristes.

Paul Cézanne – Montaña Santa Victoria desde Lauves [1902]

Tiziano Vecellio – Concierto campestre [1510]

Paul Cézanne – Siete bañistas [1900]

Paul Cézanne – Siete bañistas [1900]

Ce sont ces trois préoccupations, la profondeur, la sphéricité et la localité, dont je voudrais vous entretenir. De l’air entre les objets pour bien peindre. Les plans dans la couleur, les plans ! Je fais mes plans avec mes tons, comprenez-vous ? Pour la peinture, les volumes seuls importent. Ils signifient que les plans perspectifs disparaissent et que les valeurs d’atmosphère s’atténuent. C’est que le pauvre peintre n’a que deux possibilités : ou bien faire rentrer toutes les formes dans le petit nombre de formes de la sphère, du cône et du cylindre, ou bien se perdre dans l’océan des variétés. Si donc on ne veut pas se perdre, il faut une synthèse, une synthèse qui ne simplifie pas, mais qui généralise. Il faut organiser nos sensations. Tout ce que nous voyons se disperse, s’en va. La nature est toujours la même, mais rien ne demeure d’elle, de ce qui nous apparaît.

Notre art, lui, doit donner le frisson de sa durée avec les éléments, l’apparence de tous ses changements. Je prends, à droite, à gauche, ici, là, partout, ses tons, ses couleurs, ses nuances, je les fixe, je les rapproche. Ils font des lignes. Ils deviennent des objets, des rochers, des arbres sans que j’y songe. Ils prennent un volume. Si ces volumes correspondent, sur ma toile, dans ma sensibilité, aux plans, aux taches qui sont là sous mes yeux, eh bien, ma toile ne vacille plus, elle est vraie, elle est dense, elle est pleine. Il faut faire silence, être un écho parfait. Ma toile, le paysage, tous les deux sont hors de moi, mais l’un est chaotique, fuyant, confus, sans vie logique, en dehors de toute raison, l’autre est permanente, sensible, catégorisée, participant à la modalité, au drame des idées. La surface ne participe pas du mode des idées. On peut toujours modifier la surface, mais on ne peut pas toucher à la profondeur sans toucher à la vérité. Qu’on me montre donc quelque chose de dessiné dans la nature ! La nature a horreur de la ligne droite. Zut pour les ingénieurs ! Ils se tourmentent bien des couleurs, les ingénieurs ! Ceux-là… ce sont des agents de la voirie tout juste bons à saccager nos villes. Tandis que moi… La sphère, le cylindre. Parce que les lignes droites ne sont pas horizontales. Connaissez-vous Chardin, monsieur Klein ? C’est un peintre français qui a fait un autoportrait où il se montre porteur d’une visière. La visière, ce serait un remède pour toutes ces peintures où, les plans se chevauchant et tombant les uns sur les autres, il faut au peintre sertir les contours d’un trait noir pour les fixer. Un plan aux bords nets utilisé comme visière permettrait de voir dans le motif observé que les lignes droites horizontales sont courbes. Quel roublard que ce Chardin avec sa visière !

Les corps vus dans l’espace sont tous convexes ; tout est sphérique et cylindrique, même le mur, même le plancher. Fromentin écrivait que toute peinture hollandaise est concave. Ce qu’il faut rendre aux malheureux peintres, c’est le côté cylindrique des objets. Par rapport à notre œil, supposé immobile, les rayons lumineux provenant d’une surface quelconque sont tels que la somme de lumière que l’œil reçoit n’est la même pour aucun des points de cette surface. Une surface ne nous semble unie de ton ou de valeur que parce que notre œil se meut pour la percevoir tout entière et si le peintre, pour la représenter, étend une couche monochrome sur la toile, il la reproduira sans vérité, sans toucher au drame des idées. C’est ce que l’on appelle la peinture académique. C’est pourquoi je ne suis pas pour ma part un valoriste, je modèle plus par la couleur que par la valeur. Je ne devrais pas dire modeler, je devrais dire moduler. La modulation implique une gradation obtenue par petites touches, par quantités discrètes et non par un changement continu de ton et de couleur. Pour moi, les oppositions de lumière et d’ombre sont avant tout des oppositions de tons que l’observation et le raisonnement me permettent de reproduire. Je fais une modulation chromatique. C’est ainsi que je cherche à faire du motif un tout équilibré par la logique de reproduction, par l’étude du balancement des parties lumineuses et des parties ombrées. C’est ici que ma pensée de la sphéricité des objets par rapport à l’œil trouve sa pleine application, le motif étant considéré comme une portion de nature embrasée par le regard et s’isolant par cela même, faisant un tout de ce qui est fragment, faisant une localité. C’est la logique qui compose le tableau, c’est la logique qui considère que deux points d’un même ensemble visuel, pas plus que deux points d’une même forme, ne sauraient renvoyer la même somme de lumière et qui déduit par raisonnement le point maximum d’intensité lumineuse dans le tableau.

Les corps vus dans l’espace sont tous convexes ; tout est sphérique et cylindrique, même le mur, même le plancher. Fromentin écrivait que toute peinture hollandaise est concave. Ce qu’il faut rendre aux malheureux peintres, c’est le côté cylindrique des objets. Par rapport à notre œil, supposé immobile, les rayons lumineux provenant d’une surface quelconque sont tels que la somme de lumière que l’œil reçoit n’est la même pour aucun des points de cette surface. Une surface ne nous semble unie de ton ou de valeur que parce que notre œil se meut pour la percevoir tout entière et si le peintre, pour la représenter, étend une couche monochrome sur la toile, il la reproduira sans vérité, sans toucher au drame des idées. C’est ce que l’on appelle la peinture académique. C’est pourquoi je ne suis pas pour ma part un valoriste, je modèle plus par la couleur que par la valeur. Je ne devrais pas dire modeler, je devrais dire moduler. La modulation implique une gradation obtenue par petites touches, par quantités discrètes et non par un changement continu de ton et de couleur. Pour moi, les oppositions de lumière et d’ombre sont avant tout des oppositions de tons que l’observation et le raisonnement me permettent de reproduire. Je fais une modulation chromatique. C’est ainsi que je cherche à faire du motif un tout équilibré par la logique de reproduction, par l’étude du balancement des parties lumineuses et des parties ombrées. C’est ici que ma pensée de la sphéricité des objets par rapport à l’œil trouve sa pleine application, le motif étant considéré comme une portion de nature embrasée par le regard et s’isolant par cela même, faisant un tout de ce qui est fragment, faisant une localité. C’est la logique qui compose le tableau, c’est la logique qui considère que deux points d’un même ensemble visuel, pas plus que deux points d’une même forme, ne sauraient renvoyer la même somme de lumière et qui déduit par raisonnement le point maximum d’intensité lumineuse dans le tableau.

Ainsi ma méthode est-elle une loi d’harmonie qui module la sphéricité des objets par des suites de teintes rapprochées dans l’ordre du spectre. Quand les tons sont harmonieusement juxtaposés et qu’ils y sont tous, le tableau se module tout seul. Il est vrai ; c’est la correspondance dont je parlais plus haut. Le principal dans un tableau est donc de trouver la juste distance. La couleur doit exprimer toutes les ruptures de la profondeur. Sinon, elle reste couleur sans expression de la distance. C’est pourquoi il faut au peintre des principes et une méthode. Il faut connaître la géométrie, les plans, tout ce qui tient la raison droite. Il faut que le chromatisme soit raisonné, il faut que l’application de la couleur entre dans une nature ordonnée.

On dit que me sujets sont des prétextes, que mes figures sont invraisemblablement groupées dans un paysage inexistant, que mes pommes gisent dans une assiette de guingois sur un fond de tenture banale. C’est que l’objet représenté disparaît devant ma méthode. Plus je travaille, plus mon ouvrage s’éloigne de l’objectif, plus il se distance de l’opacité du modèle qui lui a servi de point de départ, plus il entre dans la peinture nue, sans autre but qu’elle même, plus il abstrait mon tableau, plus il le simplifie avec ampleur, après l’avoir enfanté étroit, conforme, hésitant. Là où d’autres se préoccupent de créer un sujet, je me contente de quelques harmonies de lignes et de tonalités prises sur des objets quelconques, sans me soucier de ces objets en eux-mêmes. Ni l’objet représenté, ni ma subjectivité n’entrent en ligne de compte ; je ne fais ni trompe-l’œil ni littérature. Ce qui m’intéresse, c’est la synthèse rationnelle, la généralisation rationnelle qui permet le style. L’objet représenté disparaît devant la méthode, je n’ai plus de sujet. Qu’est-ce que j’ai ? Un motif qui est un prétexte. Je suis une sorte de tapissier persan.

On dit que me sujets sont des prétextes, que mes figures sont invraisemblablement groupées dans un paysage inexistant, que mes pommes gisent dans une assiette de guingois sur un fond de tenture banale. C’est que l’objet représenté disparaît devant ma méthode. Plus je travaille, plus mon ouvrage s’éloigne de l’objectif, plus il se distance de l’opacité du modèle qui lui a servi de point de départ, plus il entre dans la peinture nue, sans autre but qu’elle même, plus il abstrait mon tableau, plus il le simplifie avec ampleur, après l’avoir enfanté étroit, conforme, hésitant. Là où d’autres se préoccupent de créer un sujet, je me contente de quelques harmonies de lignes et de tonalités prises sur des objets quelconques, sans me soucier de ces objets en eux-mêmes. Ni l’objet représenté, ni ma subjectivité n’entrent en ligne de compte ; je ne fais ni trompe-l’œil ni littérature. Ce qui m’intéresse, c’est la synthèse rationnelle, la généralisation rationnelle qui permet le style. L’objet représenté disparaît devant la méthode, je n’ai plus de sujet. Qu’est-ce que j’ai ? Un motif qui est un prétexte. Je suis une sorte de tapissier persan.

Je ne m’en vante pas. Cette démarche où la méthode est l’expression et définit le point de vue, le motif, où donc la méthode prime sur le sujet, c’est le lot que le sort m’a attribué en partage. Je ne suis pas doué pour la peinture, je suis maladroit, extraordinairement maladroit, je n’ai pas le talent de M. Ingres, je ne sais pas tout faire, je fais ce que je peux faire. Il y a maintenant plus de dix ans que je m’acharne sur mes Baigneuses. C’est cela la peinture, le grand genre. C’est le grand genre qui me permettrait d’exposer enfin au Salon de Bouguereau. Mais voilà, je n’y arrive pas. Peut-être cette année ? Quelquefois, je me demande douloureusement si je ne cherchais pas en réalité une totalité, la totalité du genre, sans pouvoir l’atteindre, bloqué que je suis par les volumes et la profondeur ; je me demande si je n’ai pas choisi de travailler dans les localités et les gradations locales des tons justement parce que la totalité était interdite à mon faible talent. Quelqu’un qui fut mon ami l’a écrit dans un roman où il me met en scène sous les traits d’un peintre qui rate son art. Mais je continuerai, je continuerai à peindre de la même façon jusqu’à ce que le froid de la mort vienne me saisir.

Je ne m’en vante pas. Cette démarche où la méthode est l’expression et définit le point de vue, le motif, où donc la méthode prime sur le sujet, c’est le lot que le sort m’a attribué en partage. Je ne suis pas doué pour la peinture, je suis maladroit, extraordinairement maladroit, je n’ai pas le talent de M. Ingres, je ne sais pas tout faire, je fais ce que je peux faire. Il y a maintenant plus de dix ans que je m’acharne sur mes Baigneuses. C’est cela la peinture, le grand genre. C’est le grand genre qui me permettrait d’exposer enfin au Salon de Bouguereau. Mais voilà, je n’y arrive pas. Peut-être cette année ? Quelquefois, je me demande douloureusement si je ne cherchais pas en réalité une totalité, la totalité du genre, sans pouvoir l’atteindre, bloqué que je suis par les volumes et la profondeur ; je me demande si je n’ai pas choisi de travailler dans les localités et les gradations locales des tons justement parce que la totalité était interdite à mon faible talent. Quelqu’un qui fut mon ami l’a écrit dans un roman où il me met en scène sous les traits d’un peintre qui rate son art. Mais je continuerai, je continuerai à peindre de la même façon jusqu’à ce que le froid de la mort vienne me saisir.

Nicolas Poussin, Paysage avec Bacchus et Cérès

J’aurais voulu être un classique. Comme Poussin. Edifier le classicisme de l’impressionnisme. Au lieu de cela, j’avance par le local et le morcellement des tons et par une généralisation qui se soumet le sujet, comme un romancier qui ferait le roman de la jalousie en décrivant avec la plus grande minutie le local et le morcellement de la géométrie de ces fenêtres qu’on appelle justement des jalousies.

Je sais qu’on ne peut transporter des mathématiques à la peinture, mais vos réflexions sur la géométrie projective, c’est à dire toute la géométrie, m’ont été d’un grand secours pour réfléchir à mon travail. Au fond, monsieur Klein, nos méthodes se ressemblent. Ce que vous nommez le groupe de transformation est, si j’ai bien compris, un invariant indépendant de l’objet. La transformation spatiale laisse inchangées les qualités géométriques de l’objet. Cela doit signifier que celles-ci sont indépendantes de leur situation dans l’espace, de leur orientation et de leur retournement, c’est à dire de leur rapport en miroir, si je traduis dans mon langage. Mais alors si l’objet est le même ici et dans le miroir, l’objet comme spécifié disparaît, il n’a plus aucune utilité. Il devient ce que j’appelle un motif.

Cela m’a paru encore plus clair lorsque j’ai vu comment vous abordiez la projection des surfaces sur le plan en cherchant l’invariant, la propriété intrinsèque comme vous dites, entre la surface et la projection, et comment vous insistez sur le système de double indépendance, par rapport à la forme (l’élément métrique) et par rapport à l’objet (le plan par projection). Là, on voit bien que l’essentiel c’est, encore une fois, le groupe de transformation et que la dimension de l’espace reste secondaire, si bien que définir un groupe, c’est se donner l’espace. Cela m’apparaît comme une véritable révolution puisque cela revient à la disparition de l’image intuitive de la réalité. Ainsi, « une famille de plans habituels passant par un point fixe peut représenter des droites ». L’espace devient instable. Il y a à la fois déformation de la forme (la projection) et équivalence de la représentation (l’invariant). Si la représentation est indépendante de l’intuitif, des figures hétérogènes peuvent représenter la même chose. Si l’espace est défini par une métrique, l’espace est défini par une méthodologie et cette méthodologie, c’est le morcellement. Il n’y a plus de surface dans sa totalité, mais morceau par morceau. Du coup, c’est l’infini lui-même qui va être atteint. Si en effet, dans la géométrie projective, la section du cône fait image de l’espace dans sa totalité, alors l’infini de la géométrie élémentaire, le plan, devient une section de cône que moi, j’appellerais l’imaginaire. Alors, aussi, il n’y a plus d’homogénéité de l’infini mathématique.

Ah ! Cher Monsieur Klein, c’est une véritable théorie des catastrophes, votre réflexion sur la géométrie projective !

Peut-on transposer en peinture ? Ma méthode sera-t-elle aussi dévastatrice en peinture que la vôtre l’est en mathématiques ? Comment le savoir ? Vous avez, vous, la chance de créer un progrès par votre dévastation, mais moi ?

Je vous prie d’excuser cette longue lettre pleine de doutes et d’inquiétudes et je vous présente mes meilleurs respects.

Paul Cézanne

Aix en provence, 17 avril 1906

P.-S. 1 : J’apprends par une lettre de M. Osthaus que vous avez une collection de travaux de géomètres qui sont la matérialisation des surfaces qu’étudient les mathématiciens depuis le siècle dernier. M. Osthaus me dit qu’elles ont l’aspect de sculptures. Je suis curieux de voir ces « sculptures » issues d’équations mathématiques et de sentir leur effet artistique. Pourriez-vous me faire parvenir quelques photographies des ces « constructions », et notamment, si vos travaux sont terminés, d’une certaine bouteille dont M. Osthaus me dit qu’elle présenterait cette propriété paradoxale qu’entrer dedans, c’est en sortir ?

P.-S. 2 : Au fond, nous travaillons tous deux par la réflexion sur la structure et par emboitements de réflexions. Y a-t-il un emboitement dernier qui peut les contenir toutes ? Une réponse de votre part, vous qui êtes allé si loin dans cette voie, me serait d’un grand secours. Je suis vieux, et je suis inquiet. Longtemps, j’ai pensé qu’il serait bien de former des élèves à ma méthode. Maintenant, l’affreuse pensée me vient que, si le morcellement auquel j’ai été conduit sur le plan du tableau était absolument nécessaire, j’ai peut-être introduit par là le morcellement de la peinture elle-même, j’ai peut-être précipité la peinture par une juxtaposition. Finalement, cher monsieur Klein, en voyant l’abstraction chez vous, c’est la catastrophe que je vois chez moi. Je vais détruire la peinture. La vision de la toile sera de plus en plus abstraite, on ne verra même plus le pied de Frenhofer. Ecrivez-moi et expliquez moi tout cel, monsieur Klein* [1].

[1] * Sources :

Paul Cézanne, Correspondance.

Emile Bernard, Souvenirs sur Paul Cézanne.

Maurice Denis, Journal et Théories.

P.M.Doran. Conversations avec Cézanne.

Félix Klein, Bd. 43 der Mathématische Annalen, 1893.

Ce qui attire l’œil ce sont les défauts de lissité, c’est-à dire les singularités. Aussi, sans même commencer l’article, la simple juxtaposition d’un nom de grand peintre et d’un nom de grand géomètre ajoutée au tableau illustrant le titre m’a fait penser à la théorie des changements de formes -changements qui adviennent en particulier quasi-systématiquement lorsque l’observateur change sa perspective, d’où la présence quasi-systématique de la géométrie projective-, et donc à la théorie des catastrophes. Aussi je n’ai pas été trop surpris (mais un peu quand même) de lire à la fin de la lettre de Cézanne: « Ah ! Cher Monsieur Klein, c’est une véritable théorie des catastrophes, votre réflexion sur la géométrie projective ! ». Les rapports entre la théorie des groupes (de Lie) et celle des singularités se sont précisés dans la deuxième moitié du XXème siècle. Le mathématicien Yves André en a fait récemment une tentative de vulgarisation dans le chapitre 5 de ses « Leçons de mathématiques contemporaines à l’IRCAM (http://www.entretemps.asso.fr/maths/Livre.pdf) où il m’apparaît nettement que ces leçons sont plus destinées aux peintres et aux sculpteurs qu’aux musiciens! Je trouve fascinante cette adéquation profonde entre deux mondes dont on peut penser a priori que tout sépare, le monde de l’art et celui des mathématiques. Le géomètre René Thom, père de la théorie des catastrophes, a écrit un article à ce sujet dans le recueil « Apologie du logos »: « L’art: lieu du conflit des formes et des forces? » qui me semble tout-à-fait digne d’intérêt après lecture de cette lettre de Cézanne à Klein.